照葉樹林帯とはネパール・ヒマラヤ高原から、ブータン・アッサムを経て、ミャンマー北部を含む東南アジア北部山地、および雲南山地や華南・江南山地から朝鮮半島南部と西日本に至る地域である。

ここには堅果類のアク抜き法・茶葉の利用・絹製品・漆塗り・麹による発酵のほか、焼畑農耕や狩猟による豊凶占い、あるいは神の死体から五穀が生えたとする神話、羽衣伝説・花咲爺説話など、日本文化の源流かと思われる文化要素が広く存在している。

栽培イネは水陸未分化米を起源としてアッサム・雲南地方で生まれたとする説は、多くの農学者や文化人類学者の支持を得て、ほぼ定説化した観があったが、しかし、この地域では古い稲作遺跡はついに発見されなかった。

中国における考古学的発掘が進んだ結果、今から1万年近く前から稲作がおこなわれていたと考えられる遺跡が、中国・長江の中、下流にあることが間違いないと判明した。

当時長江流域に野生イネがあったことは確かと思われるので、遺跡から出土したイネが栽培イネであったことを証拠立てなければ、イネの存在は稲作の存在証明にならない。

東南アジア各地で遺伝子学の立場から、野生イネと栽培イネのDNA鑑定の研究を行っていた佐藤洋一郎(総合地球環境学研究所)が河姆渡(カボト)遺跡出土の炭化米を野生種と栽培種とを区別できる性質をもとに調査したところ、大部分は栽培種の米であったが数%は原種・野生の米が混ざっていた。

この状態は、まさにその場所で稲作が始まったことを彷彿とさせる状態である。

即ち、長江流域で明確に栽培イネの性質をもつ最古のものとして、浙江省の河姆渡遺跡出土の7600年前のイネが見出されたのである。河姆渡は春秋・戦国時代の越の都、会稽(カイケイ、現在の紹興)から西へ20〜30kmの所にある。

その後長江中流域の玉蟾岩(ユイチャンイエン)遺跡(湖南省道県)で、旧石器から新石器に移行する時期の地層から野生種から栽培種への過渡期の米粒が見つかり、稲作の起源はさらにさかのぼり1万年をこえ1万2千年前の可能性が出てきたが、まだ、栽培イネが出たとの確証はない。

イネの葉に溜まったケイ酸体がガラス化して出土するものをプラントオパールというが、これが縄文時代の地層から多数出土している。

とくに列島の西半分の地域では、縄文時代の遺構からプラントオパールが検出された遺跡は30近くに及んでいる(最古のもの4500年前)。このプラントオパールの測定について、当初疑問が提出されていたが、その後様々な検討が行われ縄文時代のイネとして問題の無いことが確定した。

縄文時代に稲作があったとの考えが広く受けいれられるようになってきたのはようやくここ10年ほどのことに過ぎない。その最大の理由は、縄文時代に水田跡が検出されないことにある。

しかし、アジアには、たとえば焼畑のように、水田ではない環境で栽培されるイネがいたるところにある。しかし、イネは水性植物であるので、焼畑といっても山の斜面を想定しているのではない。比較的大きな川の後背湿地や氾濫原のような所で稲作が行われたと考えられている。

イネの栽培種は大きく二種類に分かれ、日本のコシヒカリに代表される学名オリザ・サティバ・ジャポニカとタイ米に代表される長粒のインディカがあるが、佐藤らの調査によれば、長江流域の原種のDNAはジャポニカを示しているということである。

また、従来は野性稲オリザ・ルフィポゴンからインディカとジャポニカの両方が派生したという一元論が定説であったが、佐藤らはDNA研究の結果、ルフィポゴンのDNAには二つのタイプがあって、それぞれジャポニカのDNA、およびインディカのDNAとよく類似し、従来一つだとされていた原種は2種類であることを示した。

次の問題はそのイネはどこから日本にきたのかということである。

以前からある諸説を大きくまとめると、

1)朝鮮半島を経由して北九州に入った。

2)長江流域から海をわたって九州西部に入ってきた。

3)もっと南のほうから琉球列島伝いにやってきた。

の三説に要約される。

考古学的証拠として朝鮮半島ルートを示すものが多くあるので、考古学者の多くは半島経由説であった。

佐藤らはイネのDNA分析の成績を解析した結果、上の3説はいずれも可能性有りと結論している。

佐藤はおそらく1番古いルートは南方ルートで、時期は縄文時代であると主張し、この時代に南方経由で入ってきた米はおそらく陸稲であると考えている。

このイネは焼畑のような、粗放で、畦などをともなわない稲作でつくられたが、比較的大きな河の後背地や氾濫原のようなところが、この稲作の適地であったと考えられる。当時のイネはどんなイネであったか?

焼畑のような粗放な環境に適合するイネを現存する系統の中から探すと、熱帯ジャポニカといわれる品種群が浮上する。これはジャポニカに定義された、温帯ジャポニカ、熱帯ジャポニカ2つの品種群のひとつである。

柳田はその後「海上の道」を発表し、民俗学研究の総仕上げとして、稲作伝来の南方ルートを唱えた。

即ち、「珍重されていた宝貝を求めて、中国南部から宮古島にやってきた人々が稲作を伝えた。

やがてそこから島伝いに稲作は日本列島を北上した」というのである。

しかし、弥生遺跡の分布では、稲作関連の古いものは沖縄-奄美などの南島からはみいだされず、考古学的には柳田説は否定された。

しかし、稲作を水田に限定しなければ、柳田仮説は生き返り、日本文化の源流に関する民俗学的知見と縄文稲作の渡来は矛盾なく理解できるようになる。

現在、古代米と称する「赤米」には、鹿児島県種子島の宝満神社に神事が伝えられているし、縄文のコメの発見が集中する岡山県総社市の国司神社でもこれを祭っている。

種子島の「神田」作りの赤米は鑑定の結果、熱帯ジャポニカであることも明かにされている。

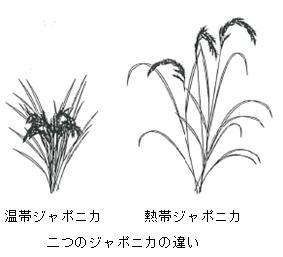

熱帯と温帯の二つのジャポニカは草丈、穂数、葉の長さや幅などの形態的性質のほか、開花の時期、肥料の吸収度合いなどの生理的性質にも大きな差がある(左図、二つのジャポニカの違い)。

熱帯と温帯の二つのジャポニカは草丈、穂数、葉の長さや幅などの形態的性質のほか、開花の時期、肥料の吸収度合いなどの生理的性質にも大きな差がある(左図、二つのジャポニカの違い)。また、DNAの特定領域に配列の違いが見られる。

遺伝子としてははっきりと識別出来ないものの、プラントオパールの形状が熱帯ジャポニカと温帯ジャポニカでは異なっており、両者の区別に使うことが出来る。

二つのジャポニカの起源として、温帯ジャポニカが熱帯ジャポニカから出来たかという考えがある。

この仮説は、粗放な稲作から水田稲作へという、稲作の発展様式から考えると魅力的であるが、最近の分子遺伝学的研究によると、両者が異なる葉緑体DNAの配列をもつというデータもある。

そうであれば、温帯ジャポニカと熱帯ジャポニカは、「異なる環境に適応する過程で生じた品種のグループ」というよりは、「はじめから隔離されていた小さな集団が時間をかけて温帯ジャポニカという集団になった」という説明のほうが事実に近いかもしれない。

日本列島には国を挙げてコメの品種改良に取りくむ以前から存在する在来品種があった。

それらの在来品種について調べたところ、全体の7%ほどの品種が、熱帯ジャポニカの特有の遺伝子をもっていることがわかった。

もちろん、特有の遺伝子をもつということは、この7%の品種が熱帯ジャポニカであることを意味するものではない。

また、出土するプラントオパールの形状をみると、古代までの水田からは熱帯ジャポニカを思わせるプラントオパールの比率が高いのに対し、中世以降の水田からはその頻度が急激に減少する。

弥生時代から古墳時代の遺跡から出土するイネの種子からは、熱帯ジャポニカに固有と思われるDNAその他をもつイネが多数出土している。

このことから、過去の日本列島では熱帯ジャポニカの品種がかなりの割合で含まれていたこと、現在の在来品種に残っている「熱帯ジャポニカに特有の遺伝子をもつ品種」は、新たに登場した温帯ジャポニカとの交雑で出来た品種であろうと理解できる。

その割合が、時代をさかのぼるにつれ高くなるように見えるのは、熱帯ジャポニカが古い時代に渡来し、時間の経過とともに緩やかに失われていったことを示している。