第15回

遺跡などの発掘が進み、考古学的資料の新しい発見があると、資料の年代的解釈の討議と共に、歴史像もまた変更されてきた。

しかし材料の乏しさから推論の多いあやふやな面もあった考古学的資料について、文化財保護の潮流に乗った遺跡の発掘・保存の普及・発掘件数の増加により、その蓄積増加は年々目覚ましいものがある。また、絶対年代の測定などの科学的手法も導入されるとともに、国内遺跡の調査の最新成果を年次ごとに巡回展示する「発掘された日本列島展」が行われ、全国の特に注目される遺跡からの代表的出土品を誰でも容易に見ることが出来るようになった。

われわれのような「古代史に遊ぼうと」という非専門家にとって、多くの遺跡を回らなくとも、焦点となる最新の出土品を解説とともに一覧出来ることは非常に喜ばしいことである。

文字が伝わっても、それが直ちに利用されて記録が歴史として残されるということではない。列島では弥生時代の出土遺物の中に漢字を記したものがある。その代表は志賀島出土の金印、そのほかに貨幣や鏡また中平年号銘(漢、194-198)の鉄刀などである。

これらはすべて中国製品で、倭人が製作したものではない。この時代の倭人は文字とほとんど関係のない、文字の使用を前堤としない社会の中に生きていた。

かれらが朝鮮半島に渡ったとき、あるいは、中国王朝に朝貢したときは、おそらく半島の韓人や楽浪あるいは帯方郡の中国の役人のたすけを借りて文字社会に接することが可能だったに違いない。

この倭人と文字の関係が変わるのは4世紀である。中国製品を模倣するところからはじまった倭鏡では、中国鏡の銘文を文字として写すことに成功せずに、幾何学的文様としか見えないものが出土している。

つぎに、倭鏡の三角縁神獣鏡の中に、同笵鏡一組五面にはっきりと銘文の漢字を写しているが、左右非対称の漢字がすべて左右逆になっているものがある。

理由は簡単、鋳型に普通に文字を彫れば、製品では逆になる。おもしろいのは、全文14文字からなる銘文が刻まれているが、文章の意味が正確につかめているかどうか怪しいものがあること、また鏡が完成後に文字を刻み込んだ倭鏡もある。

文字史料としては、隅田八幡宮鏡が有名であるが、48文字からなるその銘文には、万葉仮名風に漢字であらわした王の名や地名がふくまれている。このように見てくると、5世紀には文字史料は一段と豊富になってくる。

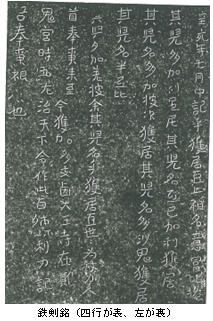

その代表が獲加多支鹵(わかたける)の鉄剣であり、鉄刀である。その背後には、文字の使用が大きく広がりつつある社会のあることを感じさせてくれる。

中国のように歴史の公的資料化が試みられたのは、日本では日本書紀(681-720年)が最初である。その編纂は12人の皇族と官人によって担当され、当時の朝廷の公用語である漢文で書かれた文献資料-帝紀(天皇の系譜)及び上古諸事-を集めて「削偽定実-いつわりを削りまことを定めて-」、「一書に曰わく」と諸説を取り上げ網羅した「史料集」の性格も持つ、公的史書として修史された。

天武天皇による日本書紀編修の主要目的の一つは皇統の正当性の証明であり、その基本線に沿った話柄を厖大な資料のなかから取捨選択して一本の筋にまとめたものである。

一方、古事記(712)は-帝紀及び本辞(神話・伝説・歌物語)-を集めて、天武天皇が主として個人的に意図し、稗田阿礼に口承させた物語を、太安万侶が漢字による和語と和名の表音と表記法を工夫して選録した。

記録する文字を持たない古語や古歌は、しだいに影が薄れ、やがては消えるところであった。しかし、古事記により和語の伝説と歌謡に秘められた貴重な価値を、記録に残して後世に伝えることが出来たのである。この日本書紀と古事記(以下「記紀」と省略)が日本の最初の公式史書である。

その以前に諸家に蒐集されていた文献資料については、例えば物部氏の滅亡、山背大兄王子の殺害、蘇我氏の滅亡、壬申の乱などの争乱の際に、貴重なものが失われたと伝えられているが、何が焼失し何が残ったかは不明である。

記紀の編修に当たっては基本線と矛盾する記録は意図的に無視・隠蔽された事が多々あると推定され、それらの話題は最近さかんに取り上げられて、古代史の謎と称する楽しめる話として刊行されている。

例えば「神話と歴史の虚実」「出雲を神話に封じた」「ニギハヤシと物部氏」「男大迹王(継体)の出自」「蘇我氏の抹殺」「聖徳太子の謎」等々である。

明治期から次第に皇国史観の狂信が起こり、やがて建国神話と万世一系の皇統強調など歴史教育における過度の統制となり、その間日本史学における学問研究の自由はおおいに阻害された。

第二次世界大戦後はその反動として、戦前右翼から告発されていた「神代史は皇室の尊厳を明らかにするための虚構の物語である」とする津田史学に依拠することが金科玉条のようになった。

そして「記紀」の史料価値に懐疑的な、かつ慎重な態度をとることが史学会においては支配的となった。

しかし、皇統が万世一系かどうかは学問的に追究されるべき課題であって、過去起こったことに反発するあまり、史料の少ない古代史の分野で「記紀」の価値を黙殺あるいは感情的な対応をとるべきではないという考えのもとに、戦前・戦中を知らない世代から批判の声が上がっている。

埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄剣銘文(獲加多支鹵)をはじめ、江田舟山古墳(熊本県)出土の鉄刀銘文にも「記紀」の記述を裏づける発見がなされている。

埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄剣銘文(獲加多支鹵)をはじめ、江田舟山古墳(熊本県)出土の鉄刀銘文にも「記紀」の記述を裏づける発見がなされている。もし「記紀」が信用度の低い史料であるならば、なによりももっと数多く「記紀」と相いれない発見があってしかるべきではないか?

それがあまり報じられないということは、個々の事象の信憑性をこえて史書としての「記紀」自体の信用度が高いと解すべきではないのだろうか、というのが、「邪馬台国の滅亡」の著者、若井敏明の主張である。

さらに、たとえ後世の史料とは云っても、大和政権を直接の前身としている律令国家が主張している自らの来歴を、無視ないしは軽視して大和政権の問題を論じることが可能だとは考えられないと、彼が述べていることは傾聴に値すると考える。

さて、朝鮮半島においては、統一新羅(660-935)を正統国家とする「三国史記」が慶州金氏出身の金富軾の編集により、1145年に高麗で完成している。新羅の正統史観に固執した「三国史記」では、日韓両国の歴史に最も大きな役割を果たした加耶国はほとんど無視され、百済についてもその建国はあやふやな根拠の伝承で書かれている。

また百済は高句麗から分かれた小さな国で、漢江流域に建国し、北は高句麗、東は新羅から攻撃され、遂に滅びた国という程度の書き方である。まことに、亡国あるいは敗者に歴史なしといわれるとおりである。

したがって、この時代の朝鮮半島の歴史は中国の諸正史と日本列島への渡来人が残した文献を吟味し、補足・修正してその像を描かなければならない。

「三国史記」の約100年後の1280年代に成立したのが「三国遺事」である。作者は一然(イリョン)という高麗の僧で、学者ではないので三国史記の内容に縛られない檀君建国神話などを展開している。

その後の史書により英雄壇君(タングン)が建国したのは紀元前2333年という説が一般化し、これを元年とする檀君紀元が戦後韓国で採用されている。

朝鮮半島における興亡は「古朝鮮」にはじまり、後漢の楽浪郡・帯方郡などの設置と三韓(馬韓、弁韓、辰韓)の併立、三韓の三国(百済、新羅、加耶)への移行。

高句麗の台頭・南下、加耶の滅亡、百済・高句麗の滅亡、そして統一新羅の樹立となる。春秋戦国時代(紀元前770-前221)からはじまり、中国の戦乱のたびに多くの人々が朝鮮半島に入り込み、トコロテン式に半島からはみ出した人が日本列島に渡来することが繰り返されてきた。

半島内における国の興亡もまた列島への渡来の大要因であり、その時々に亡国の指導者・王族の率いる多数のグループが列島へと渡ってきた。

作家・金達寿が雑誌「思想の科学」あるいは季刊「歴史と文学」に1970年代に連載し、80年代に単行本・文庫本として取りまとめた、「日本の中の朝鮮文化」という本がある。

著者は関東からはじまり、畿内、紀伊半島、北陸、丹波・播磨・吉備、中部など列島全土を旅し、そこで見られる遺跡について、日本の歴史・考古学者の研究のみを引用し考察している。

古代朝鮮から渡来したもの、あるいは渡来した人たちの手によってなった遺物・遺跡は日本列島の至るところで見いだされている。また、渡来の時期の考察とともに、それらを百済系、高句麗系から、新羅系(加耶諸国を含めた)と分類することも出来ている。

倭と同じあるいは倭と関係が深いとされる加耶(加羅・加那ともいう)または加耶諸国について新たなことが判ってきた。その結果、例えば天日槍集団や秦氏族は従来新羅系とされてきたのを、新羅・加耶系と訂正、漢(あや)氏族は加耶諸国の安耶(あや)の出であり、百済・安耶系と今では訂正されている。