第11回

|

ここらで、表題どおりに遊べているかどうか振り返り、今後どのように取り進めたらよいだろうかを検討しておく時期と考える。

まずこれまでの記事をレビユーし、対象となった弥生時代の特長のとらえ方と話題の発展性などを検証し、これから何を取り上げるべきかを考察してみよう。

科学技術の進歩とともに開発された物質の分析・同定の手法は埋蔵文化財分野でも広範に用いられている。

文化財の復元・保存は多彩な新応用技術の恩恵を受けている領域であるのは周知のことである。

そのなかで考古学・歴史学の分野で成果ありと認められている技術に、年輪年代法と炭素14年代測定法の二つがある。

年輪年代法とは樹木の年輪幅の変動を手がかりに、その木材の伐採年や枯死年を誤差無く暦年で求めることの出来る方法である。

我が国の多様な気象・地形の環境では、年輪に共通した変化・変動を見ることは困難と考えられていたため、この方法を応用する世界の趨勢から後れをとっていたが、研究者の努力により多数の細密なデータが測定蓄積され、適切な統計的処理法の導入によって実用が可能となった。

日本に生育するヒノキ、スギ、コウヤマキ、ヒバの4樹種についての暦年標準パターンが作られ実用に供せられている。

炭素14年代測定法は生物起源の遺物や炭化物のなかに残存する炭素14を測定し、そのデータからその生物が死んでから(大気と炭素のやりとりが終わってから)何年経過したか(何年前のものか)、を逆算する方法である。

最新のAMS 法(加速器質量分析法)導入や、地球磁場や太陽黒点などに影響される大気中の炭素14濃度の変動を補正するための、暦年較正データベースが国際的に整備され、炭素14年代の暦年代への変換はより正確なものとなった。

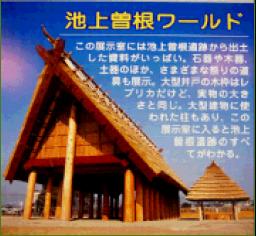

年輪年代法応用例として、池上曽根遺跡出土のヒノキ柱材の年輪年代を測定し、年代を紀元前50年ころと確定することができた結果、九州と近畿の間で生じていた約100年の時間差が解消した。

即ち、九州では甕棺墓副葬の前漢鏡を根拠に弥生中期後半は紀元前一世紀後半とする説が主張されるようになっていたが、近畿では従来の年代観から西暦一世紀中頃としており、齟齬を生じていた。

この時間差が解消した結果、弥生中期後半の暦年代の一定点が紀元前50年ころにあると想定されるようになった。

炭素14年代法の応用例として、九州北部の弥生早期・前期の土器に付着していた煮焦げや吹きこぼれ等の炭化物をこの測定法で測定した結果、弥生時代の始まりは紀元前1000年ごろまで遡る可能性があると報告された。

さらに全国の市町村に提供を呼びかけて集まった約5000点(形式の明確な土器)の資料につき年代測定がおこなわれている。

弥生時代開始年代が約500年遡及することは、稲作とその文化の始まりがはやくなることを意味し、革新的生産技術である稲作が短期間に列島に普及したという、これまでの歴史観は再検討せざるを得なくなった。

5000点の資料測定の結果として、各地域で水田が出現する段階の土器をつなげると、稲作の広がり具合が見えてくるという成果があった。

弥生開始期がおよそ500年遡及したことに伴う弥生各期の新年代幅は次のように提案されている。

弥生早期(西暦紀元前1000~800年)、弥生前期(紀元前800~400年)、弥生中期(紀元前400~0年)、弥生後期(紀元0~250年)である。弥生時代最初の500年間の変化は緩やかであった。

最初の変化は前期末に見られる集落・首長墓が示す政治的社会の形成で、次は紀元前1世紀中頃からの前漢王朝との接触による首長層の意識の変化と続き、ピークが2世紀後半の王墓の誕生である。

地域の纏まりかたが次々と変わり、政治的社会的構成の展開が早まって、3世紀半ばの前方後円墳の成立による日本列島全体の政治的統合にいたった。かくして弥生から古墳時代へと進むわけである。

実態としては縄文と弥生という異なる文化は日本列島の中では極めて長期に亘って併存していた。

自然に依存していた獲得経済の縄文文化はいきづまり、水田耕作の生産経済を中心とする弥生文化がそれを救ったという生産力優位史観あるいは発展史観が一世を風靡したが、実態はそうではなかった。

採集・狩猟・漁労に、コメを含めた雑穀栽培の組み合わせを経済基盤とする縄文後期文化は日本列島に均質に広がっていた。

そこに水田稲作が導入されることで、地域によって続縄文文化(東北・北海道)、弥生文化、貝塚後期文化(沖縄)の三つに分かれた。

そして、三つの文化と経済は日本列島の中で、平安時代、さらには近代国家成立期まで併存していたといえる。

稲作(イネ)の起源は、中国における考古学的発掘が進んだ結果、一万年以上前の長江の中・下流域であることが明らかにされ、従来の定説であった雲南・アッサム説は否定された。

イネがどの経路で日本に来たかという説には、朝鮮半島から北九州、長江流域から渡海して九州西部、南から琉球列島伝いの三説があった。考古学的証拠は半島経由が最も多く、考古学者はその説に傾いていたが、イネのDNA を解析した結果、イネの伝播はいずれのルートからも可能性があるという結論となった。

日本列島で栽培されているコメは温帯ジャポニカに属する品種改良の産物である。弥生から古墳時代の遺跡から熱帯ジャポニカに固有のDNA をもつイネが出土しているが、この熱帯ジャポニカは古い時代に渡来し、その後新たに登場した温帯ジャポニカと交雑した。

熱帯ジャポニカのDNA をもつ在来品種は中世以降の水田からは急速に減少し、時間の経過とともにさらに消失していったのである。

約1万年前に氷河期が去り、縄文時代(新石器時代)が始まった。

この時代は後氷期(氷河が去った時代)で海面が上昇し、日本列島には沖縄から北海道まで人が住むようになった。

彼らは独特の土器を特長とする縄文文化を成熟させた、古い東南アジア系の特長をもつ集団であった。

縄文時代が終わり、弥生時代となって、大陸から渡来人が次々にやってくるようになる。

彼らは長年にわたる寒冷気候への適応によって特異な進化を遂げた北東アジア系の特徴を持つ集団であった。

すこしずつ上陸した渡来人は在来の住民と争わず、比較的平和に棲み分けていった。

渡来人は遺物として発掘され、評価されている文化財(文化のハード)を持ってきた。

しかし、渡来人がもたらしたソフト、政治能力こそより注目すべき文化財であった。伝統の部族中心の生活から、水田稲作と定住、人口の増加のため土地を求めて移動、そこで種々のトラブルの発生、政治力と軍事力をそなえたクニを作る、そして乱立したクニが統合されるという場面には、アジア大陸で渡来人が経験し獲得した、他民族の侵入を防衛するため団結するなどの政治能力が必要とされたのである。

日本列島の周辺は潮流と気象の変化に富む海によって囲まれているが、縄文時代にはすでに海に乗り出す人々がいて、大陸や主要な島々を往来し、南島に進出して交流・交易をおこなっていた。縄文時代に使われていたのは丸木舟で、確実に縄文の丸木舟とされる数十艘が発見・発掘されている。

弥生時代には前後を繋ぐなどして丸木舟を大型化し、波よけをつけた準構造船が見られるが、基本的には手こぎの丸木舟である。

これまで帆柱の痕等、帆が使われたという痕跡を示す考古学的遺物は見いだされていない。

合理的な航海の手段である帆走が、日本の古代では使われていなかったのか、あるいはいつ頃から使われるようになったのかはぜひ解明されるべき問題である。

島国である日本列島とその周辺には中国古代史が記述するように、丸木舟を操って漂海する人々が住んでいた。「呉の太白の末」と称し、海人と呼ばれる彼らは歴史のいろいろな場面で重要な役割を担って登場している。

その人々について、「わだつみに生きる海人・倭(人)」として2回に亘って取りあげた。

まわりを海で囲まれている国に住む人間と、地続きの大陸に住む人間は発想が違うと考えられる。

ヨーロッパにおける英国とアジアにおける日本は、大陸に対して同じような地理的関係にあるが、このような海の民と陸の民の発想や習俗の違いが、これ等の国で歴史的にどのように変遷しているか興味の有るところであり、いずれそこまで考察してみたいと考えている。

ここ約3年で濫読した古代史文献のリストは50冊を越えているが、考古学あるいは史学の知られている事実の詳細な説明は、われわれのような素人には迷路を歩いているような感じになり、正直いって飽き飽きすることもある。

歴史ロマンの提供、あるいは知りたい事実の探究という点では、松本清張、黑岩重吾、司馬遼太郎、梅原猛、梅棹忠夫など、非専門家とされる諸氏の人間性洞察に基づく歴史観の開陳がより魅力的であった。

そして考古学・史学の探究の伸展とともに、事実は小説よりも奇なりというように、史実がロマンに近づくことがあるのではないかと期待するものである。

思いつくままに今後のテーマを数えると10指に余る題が浮かんでくる、それに遺跡探訪のレポートを加えれば、当分種は尽きない事を確認して先に進むことにさせて頂こう。